После освобождения Минска в 1944 году именно Минский кирпичный завод № 1 первым возобновил производство кирпича в Беларуси. Это стало символом возрождения страны и началом нового пути предприятия. Сегодня это Филиал № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод» — ведущий производитель стройматериалов в Беларуси.

Начало

История этого завода началась 14 августа 1895 г., когда строительное отделение Минского губернского правления дало разрешение купцу Г.А. Каплану о строительстве в г. Минске кирпичного завода системы Гофмана.

До появления этого предприятия производство кирпича было примитивным: его формовали вручную, сушили только летом, обжигали в напольных печах. На заводе установили печь Гофмана с 14 камерами, кирпич клеймили буквами «Г.К.». Многие дома дореволюционного Минска были построены из кирпича, произведенного на каплановском заводе.

В начале ХХ века завод являлся одним из крупнейших промышленных предприятий. После революционных событий 1917 года завод Г.А. Каплана сменил название на «Кирпичный завод № 1 г. Минска».

— У нас в архиве сохранилась пояснительная записка к рабочему проекту реконструкции Гофмановской печи на Кирпичном заводе № 1 г. Минска и чертеж Белпромпроекта с пометками, — рассказала корреспонденту «РСГ» заведующий отделом информации и использования документов Белорусского государственного архива научно-технической документации Екатерина КУРАКОВА. — В пояснительной записке указано, что печь была построена целиком из красного кирпича. За время использования выгорели своды печи и подпятные стенки. В пояснительной записке описываются работы, которые необходимы для намеченной реконструкции. На чертеже можно рассмотреть фамилии проектировщика шатра над печью Идельчика, главного инженера Шалимо и бригадира Есикова. Саму печь проектировал Селегинский.

Восстановление

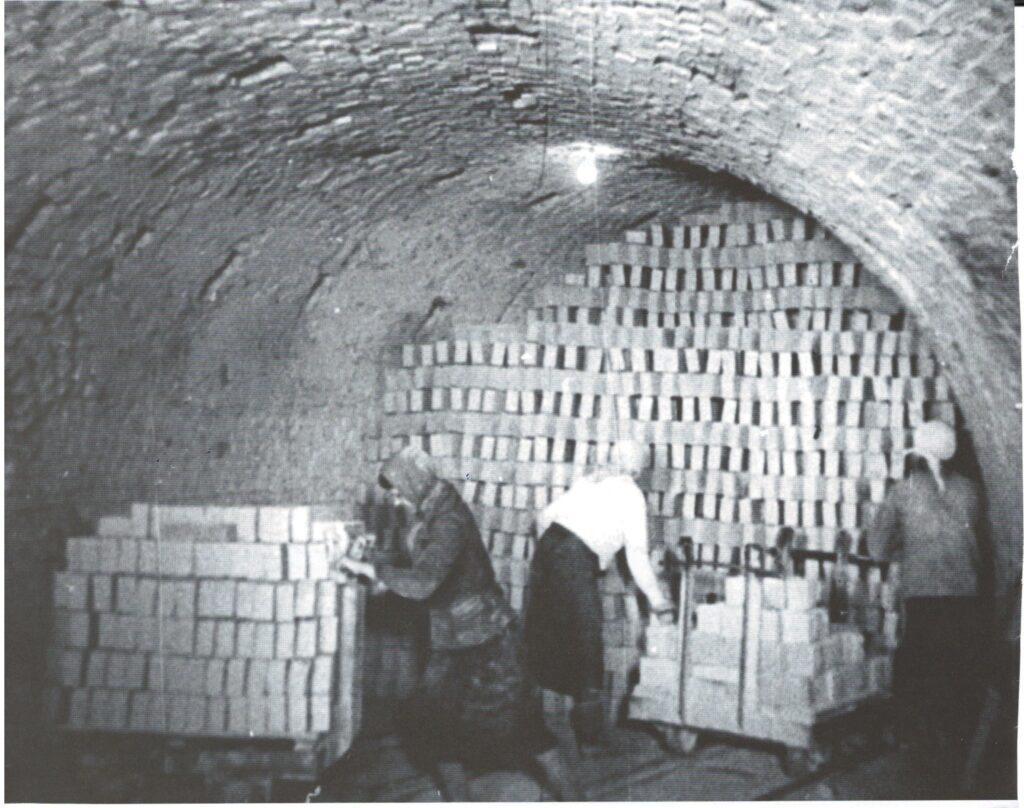

В годы Великой Отечественной войны завод был практически полностью разрушен. Остались только три поврежденные кольцевые печи, которым требовался капитальный ремонт. После освобождения Минска началось восстановление. Работы велись поэтапно — строили узкоколейные пути, шатры над гофмановской печью, жилье для работников завода. Не хватало рабочих рук, поэтому привлекли немецких военнопленных.

Первые партии строительного глиняного кирпича выпустили в ноябре 1944 года. В последующие годы производство стало расширяться за счет строительства новой тоннельной сушилки и установки дополнительных агрегатов, внедряли более совершенные методы технологии производства кирпича: метод скоростного обжига, перевода печей на два огня, добавки выгорающих материалов в массу.

В сентябре 1947 года на участке № 3 прекратили работу из-за ветхого состояния деревянного прессового здания.

К 1949 году за год на участке № 1 выпускали 10 млн шт. кирпича, а на участке № 2 — 17 млн шт. В это время на заводе установлен дробильно-помольный агрегат по утилизации брака, лебедку для подтаскивания вагонеток с золой и шлаком от гофмановской печи на свалку, создана заводская лаборатория, подготовлен карьер с техникой для механизированной добычи сырья на участке № 2. На завод подвели ветку широкой колеи, которая связала два участка и служила для транспортировки топлива.

В тот период на заводе работали два кирпичеделательных агрегата: на участке № 1 — пресс ЛП-1 «Красный Октябрь» с производительностью 20 тыс. шт. кирпича за смену, на участке № 2 — ленточный пресс «Боннот» с производительностью 30 тыс. шт. кирпича в смену.

Сушильное хозяйство было рассчитано на круглогодичную работу. На участке № 1 работали блок-сушилки типа «Одельского» на 16 камер емкостью 80 тыс. шт. кирпича и блок-сушилки типа «Любощица» емкостью 64 тыс. шт. кирпича, кольцевая 18-камерная печь. На участке № 2 — два блок-сушилки типа «Одельского» на 42 камеры емкостью 210 шт. кирпича, две кольцевые печи.

Стахановцы

Выполнение планов по производству кирпича подкреплялось социалистическим соревнованием. На 1–м кирпичном заводе г. Минска работали 122 стахановца и 191 ударник труда. В 1949 году предприятие заняло 3-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании и получило премию 22,5 тыс. руб.

В 1950 г. запустили работу участка № 3 с одним кирпичеделательным агрегатом ЛП-2 и тоннельной сушилкой на 6 камер емкостью 43,2 тыс. шт. кирпича. Установили пульт управления для пуска и остановки кирпичеделательных агрегатов, подвели подъездные пути к кольцевым печам. Плановые задания четвертой пятилетки завод полностью выполнил, а участки № 1 и № 2 — перевыполнили. За такие успехи коллективу участка № 1 присудили переходящее Красное знамя.

Производство расширялось и совершенствовалось. Строили новые туннельные сушилки, устанавливали дополнительные агрегаты, внедряли новые методы и технологии производства кирпича. В 1953 году выпуск строительного кирпича на двух вновь выстроенных участках составлял 48 млн шт. в год. В 1954 году приступили к строительству новых участков, а по сути — нового завода по производству силикатного кирпича, крупных силикатных блоков и гипсобетонных перегородочных панелей.

В 1958 году Минский кирпичный завод № 1 и вводимый в эксплуатацию завод крупных силикатных блоков и кирпича объединили в одно предприятие — «Минский комбинат крупноблочных строительных конструкций». Но это уже другая история, которая заслуживает отдельного рассказа.

Кирпичный завод системы Гофмана — это предприятие для массового производства кирпича с использованием кольцевой печи непрерывного действия, разработанной Фридрихом Гофманом в XIX веке.

Особенности печи Гофмана:

· непрерывный процесс обжига — печь имела кольцевую форму с рядом камер, где кирпич постепенно проходил все стадии обжига, что позволило работать круглосуточно без остановок;

· экономия топлива — тепло от уже обожженного кирпича использовалось для предварительного нагрева сырца;

· массовое производство — заводы Гофмана могли выпускать тысячи кирпичей в день, что было революционно для того времени;

· стабильное качество — равномерный обжиг давал кирпич с предсказуемыми физическими свойствами.

Вера ЮНКЕВИЧ, фото предоставлено ГУ БГАНТД и ОАО «Минский комбинат силикатных изделий»