Во время Великой Отечественной войны Минск был практически стерт с лица земли. Из-за масштабных разрушений даже прозвучало предложение о строительстве нового города, в нескольких километрах от руин.

Вопрос переноса столицы долго обсуждался. Рассматривали новую площадку в районе тракторного завода, но все же решили возрождать на прежнем месте.

К началу Великой Отечественной войны в Минске насчитывалось 1 млн 100 тыс. м2 жилой площади, после освобождения сохранилось 250 тыс. м2. Было разрушено 5975 жилых домов.

До войны в столице проживало почти 300 тыс. горожан, к моменту освобождения осталось около 45–50 тыс. человек.

Из 332 государственных и кооперативных предприятий осталось только 19. Общий урон городу составил около 6 млрд рублей.

— За два года до освобождения Минска правительство БССР создало оперативную группу, которой поручили найти в действующей армии и в тылу архитекторов и инженеров-проектировщиков для проектного института в Минске, — рассказала корреспонденту «РСГ» Екатерина КУРАКОВА, заведующий отделом информации и использования документов ГУ БГАНТД. — В августе 1944-го по приглашению первого секретаря ЦК КП(б)Б Пантелеймона Пономаренко в нашу столицу приехали видные архитекторы академики Аркадий Мордвинов, Николай Колли, Владимир Семенов, Алексей Щусев, профессор Иосиф Лангбард. Именно они подготовили «Эскиз-идею планировки Минска», который лег в основу составления первого послевоенного Генерального плана возрождения и развития Минска.

В эскиз-идее планировки Минска содержались новые предложения о месте главной площади, но там не было органической связи с главной магистралью, основными районами города и с направлениями дальнейшего развития. В 1945 году архитекторы Владимир Король, Сергей Сперанский и Наум Трахтенберг подготовили проект планировки и застройки центральной части города с учетом наиболее интересных предложений других архитекторов. Центральный район столицы задумывался как комплекс архитектурных ансамблей, которые располагались вдоль 3-километрового участка главной магистрали города. Поперечные направления способствовали развитию связей центра с другими частями города.

— По факту сформировали новый центр столицы, — подчеркивает Екатерина Куракова. — На месте разрушенных кварталов запланировали Центральную площадь размером 220 на 170 м. Кстати, это самые высокие точки центрального района. Как отметил белорусский архитектор Вячеслав Чернатов, проспект задумывался как выразительный ритм площадей: Ленина, Центральной, Победы, Якуба Колоса, Калинина. Ансамбль застройки центральной части Минска создавался в условиях большой творческой работы архитекторов.

Основной авторский коллектив генплана состоял из минских архитекторов Наума Трахтенберга и Михаила Андросова при участии Георгия Парсаданова. Первую редакцию подготовили к концу 1945-го. Но поскольку члены экспертной комиссии внесли ряд замечаний, генплан отправили на доработку. Совет Министров БССР утвердил Генеральный план столицы в середине 1946 года. Его выставили для общего обозрения на планшете 5х5 метров на углу Ленинского проспекта (ныне пр. Независимости) и ул. Володарского.В Белорусском государственном архиве научно-технической документации (БГАНДТ) сохранилось много документов об истории восстановления Минска, в том числе и тот самый первый Генеральный план, разработанный на 1946–1960 гг.

В плане запроектировали следующие основополагающие позиции:

· размещение жилых и промышленных районов в их развитии с соблюдением санитарных условий и удобства взаимосвязи;

· построение правильной и четкой радиально-кольцевой системы планировки города, основу которой составляют два перпендикулярно пересекающихся в центре города магистральных диаметра западно-восточного и северо-южного направлений, связывающих выходы на Москву, Варшаву, Киев и Кенигсберг;

· архитектурно-строительное зонирование и комплексное благоустройство, включая современно-передовой городской транспорт, озеленение и регулирование реки Свислочь;

· создание центрального ансамбля г. Минска и главной магистрали (типа проспекта) Советской улицы, составляющей главную ось архитектурной композиции города, с системой различного характера площадей, транспортных развязок и т. п.;

· построение стройной архитектурной композиции всей застройки по ее высотности и выразительности с учетом использования рельефа территории города и его природных условий и создания его силуэта.

По генеральному плану 1946 года Минск превращался в крупный индустриальный и культурный центр.

Предприятия планировалось разместить в трех промышленных районах: юго-восточный, включавший тракторный, автомобильный, велосипедный, авторемонтный заводы; западный с обувными фабриками им. Кагановича и Тельмана, кожевенно-галантерейной фабрикой им. Куйбышева; южный, включавший хлопкопрядильную фабрику, мясокомбинат, ГЭС-2, кирпичные заводы и винодельческий.

Особое место в генплане отводилось жилищному строительству. Планировалось полностью восстановить все капитальные жилые и общественные здания в городе, которые не помешают реконструкции магистральной сети. Основное новое капитальное строительство должно было начаться в центральном районе: по ул. Советской, Ленинской, Комсомольской, Кирова. Кроме центрального района новое строительство (в 2–3 и 1–2 этажа) размещается в различных районах города с возникновением новых промышленных предприятий. Индивидуальное строительство должно было вестись в соответствии со схемой зонирования застройки во всех районах. Кроме освоения новых районов генплан предусматривал частичное размещение нового индивидуального строительства в уже освоенных районах, путем заполнения пустых участков, а также за счет уплотнения застройки (обрезка участков, превышающих 1000 м2. Норма земельного участка принята 600–800 м2 на одного застройщика.

За период с 1-го мая по 1-го января 1950 г. жилой фонд Минска увеличился с 408 тыс. м2 до 1105,9 тыс. м2. Тысячи семей переселились в новые квартиры.

Как подчеркнула Екатерина Куракова, особое место в генплане занимало озеленение города, благоустройство реки Свислочь и прилегающих к ней территорий. До войны зеленых насаждений общего пользования было мало. А загрязненная стоками Свислочь не могла служить местом отдыха. Архитекторы решили расширить и озеленить территорию парка им. Горького; благоустроить и озеленить участок стадиона «Динамо», освоить и озеленить парк в районе «татарских огородов», площади Парижской Коммуны.

В центре столицы должен был появиться большой зеленый массив. Запланировали строительство районных парков в южном, автозаводском районах, обустройство защитных полос у тракторного, листопрокатных заводов, мебельной фабрики. Площадь зеленых насаждений решили увеличить с 6 до почти 22 м2 в расчете на одного человека.

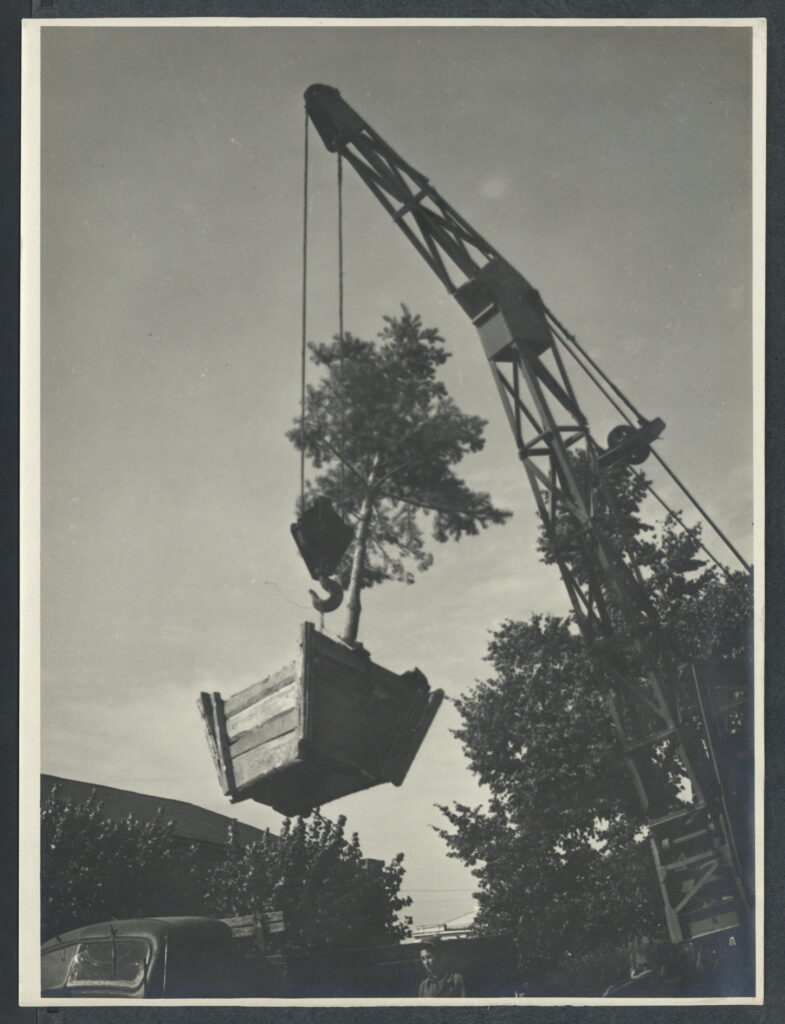

За 1944–1950 гг. на главных улицах Минска высадили более 700 многолетних деревьев. В парках, садах, скверах посадили 472 тыс. деревьев и 254 тыс. кустарников. В 10 км от Минска построили Заславское водохранилище (Минское море) площадью около 3240 га.

Генеральный план 1946 года дважды корректировался проектным институтом Белгоспроект (в 1952 и в 1958 гг.). В последнем варианте расчетная численность населения столицы уже составляла 800 тыс. человек.

Архитекторы, восстанавливавшие Минск, создавали не схему, а город для жизни — город Солнца. Сегодня мы любуемся пышными парадными зданиями Главпочтамта, КГБ, ГУМа, Нацбанка… Начало проспекта застроено домами в стиле «сталинский ампир». Лучшие архитекторы того времени создали красивый и целостный архитектурный ансамбль. Они проектировали дома с балконами, внутренними двориками, где можно было разбить клумбы и высадить сирень.

Такой «город Солнца» больше нигде на территории Советского союза не удалось построить. Минск — единственное воплощением идеального города на постсоветском пространстве.

Из мемуаров Пантелеймона Пономаренко

…замечательная особенность генерального плана Минска — его реальность. Принципиальная линия, которая проводится при создании современной столицы, состоит в том, чтобы сделать этот город одним их самых красивых и благоустроенных. Мы понимаем нашу громадную ответственность перед будущими поколениями. Каким мы простроим Минск сейчас, таким он войдет в века».

Вера Юнкевич,

фото предоставлено ГУ БГАНТД